走進基層靠雙腳丈量中國鄉村、返鄉實踐用數字描繪家鄉畫卷、做一道菜肴完成“感恩作業”……這個寒假,上海的大學生們走進“社會大課堂”,在社會實踐中學習體驗、收獲成長。請聽報道:

寒假里,上海很多大學生前往海內外各地實踐探索。

上海交通大學生態學專業博士生張霞踏足了海南省三亞市吉陽區、崖州區、天涯區和育才生態區的5個典型鄉村和1個南繁基地,進行了一場“冬季鄉村之旅”。

張霞:“這個項目是我們上海交大‘現代農業理論與實踐’課堂的延伸,面向全國高校的學生進行招募,最終遴選了9所高校21名優秀的博士生和碩士生以及本科生參與進來。”

通過對鄉鎮干部、村民、企業負責人的走訪、調研,同學們了解到一個不一樣的中國鄉村。張霞舉例說,天涯區水蛟村村民們結合當地民族特色,把自家庭院改造成旅游打卡勝地,誕生出極具特色的休閑農業產業——庭院經濟。

張霞還注意到,很多鄉村整體規劃得當、作物協調、土地利用充分,一些鄉村企業的環境友好的創新生產模式也非常先進。

張霞:“比較驚嘆于三亞的鄉村的發展。我們走進了一家企業,他們正在新建一批一體化的創新農業科技產業的項目,利用蛋雞養殖和雞糞有機肥的種養循環的模式,實現有機廢棄物資源的高效可持續利用。”

而華東師大的48名同學在寒假期間參加“第二課堂”海外實踐,到聯合國總部、國際組織參訪,到公益組織參加服務,深入海外學校課堂實踐觀摩,入住城市家庭體驗文化碰撞,收獲了一個精彩的假期。

也有不少同學們回到家鄉,用所學知識和新的視角去了解家鄉、參與實踐。

上海對外經貿大學人工智能專業的褚靈在假期里手繪上海城市軌道交通的發展變化,展示了上海經濟的穩步提升:“上海軌道交通取得了非常大的成就,已經擁有了20條的運營線路,每天都有巨大的承載量。最近也推出了無人駕駛地鐵,跟我專業的話也有相關性,就選擇了這個方向。”

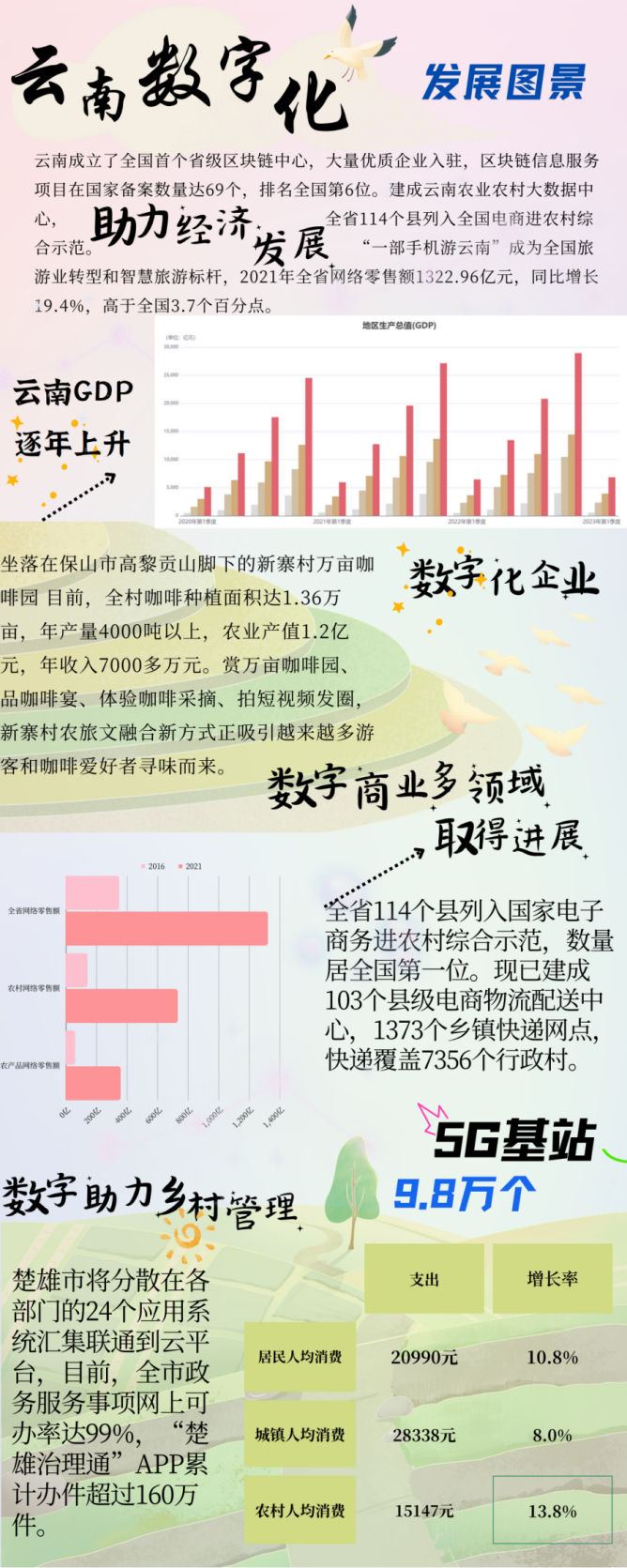

經濟統計學的許淑婷來自云南,她從數字化企業、數字化商業以及鄉村的數字化管理等方面挖掘信息化數據,利用可視化的圖表,生動形象展示了家鄉數字化發展的新成就。

許淑婷說,她能切身感受到數字化給家鄉帶來的變化:“以前的話想要取一個快遞,要下山,然后再上山,可能來回需要一個多小時左右,現在建立了智能無人驛站,差不多10多分鐘來回就走到了。”

每一年,華東理工大學的勞動教育課都會給同學們留下了一項特殊的假期作業——準備一份“感恩禮物”。不少同學趁這個機會把從學校里學到的特色菜端上年夜飯的餐桌。

大二的鐘藝歡同學選修了“園藝與生活”,她為家人準備了一份插花作品:“去花店里面選品,到最后花束的包扎都是我來完成的。家里人屬于情緒表達比較含蓄的那種,但是還是能看到爸爸媽媽收到的時候,臉上的表情已經藏不住了。”

一道“感恩菜肴”、一盆“感恩綠植”,記錄了學生們的成長,華東理工大學后勤保障處副處長胡寶林說,這樣假期實踐是對學生自我表達能力、感恩意識的綜合培養:“很多家長都說感謝學校提供這么一個平臺,給了他們一個驚喜。利用假期去完成一份感恩家庭的作業,也是培養他們的感恩意識,另一方面我們也是想營造學校跟家庭一起參與這種育人的一種合力,營造這樣一種氛圍。”