10月13日至15日,我院學子懷著傳播中華語言文化的崇高使命感,在捷克塔博爾高中、捷英中學、布杰約維采孔子課堂本部成功開展了一系列國際中文教學實踐活動。備課階段,同學們精益求精,精心雕琢每一頁PPT,反復推敲每一個例句,對教學課件進行了多輪研討與修訂,并相互進行模擬演練,為正式授課奠定了堅實基礎。

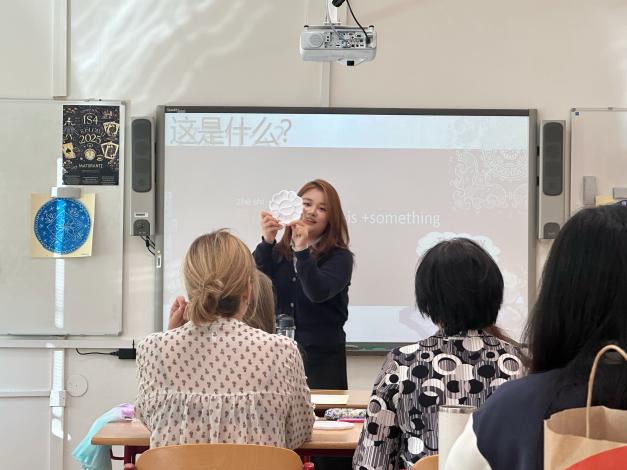

在教學展示環節,同學們自信沉著,儀態大方。他們以精煉生動的語言闡述知識要點,憑借豐富多樣的互動形式激發學習興趣,有效引導海外學生沉浸于漢語的奧妙之中,潤物細無聲地傳遞出中華文化的獨特魅力。

塔博爾高中

魏穎用家鄉文化作為橋梁,向同學們介紹了苗族蠟染。她首先展示了自己制作的蠟染作品,藍白相間的圖案立刻吸引了學生的目光。通過簡短視頻介紹蠟染原理后,她拿出準備好的詞卡,逐一教授"蠟筆"、"毛筆"、"調色盤"等材料名稱。在"聽詞指物"游戲環節,她還特意拿出從家鄉帶來的苗族小禮品作為獎勵,學生們參與得格外積極。

接著她引入"這是……"句式,鼓勵學生用新材料詞匯造句。當實踐環節,每個學生分到紙張和簡易圖樣,用蠟筆繪制圖案后,再用毛筆蘸顏料上色。同學們專注地創作,最后舉著各具特色的作品用中文介紹"這是蠟染”,她深深體會到文化教學的真諦——當學生親手創造時,語言和文化便自然而然地融入記憶。

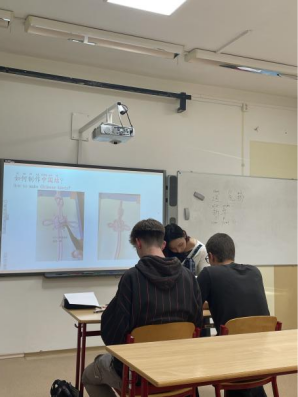

徐昕蕾圍繞“禮物”和“中國結”展開教學,將漢語語法點與中國傳統文化元素相結合。她設計了“送禮物”相關句式,幫助學生掌握“動詞帶雙賓語”的結構,如“我想送他一件禮物”。課堂上,學生很快理解語法規則,并主動造句,分享本國送禮習俗,例如捷克節日贈送手工巧克力。在介紹“中國結”時,徐昕蕾展示了吉祥結、平安結等圖片,解釋其寓意及新年裝飾習俗,引發學生濃厚興趣。學生們不僅積極詢問每種結的含義,還嘗試動手學習編織方法。

有學生注意到“吉祥”與捷克語中“祝福”的相似之處,也有學生表示想編中國結送給家人。這些互動體現了文化共鳴,說明中文教學不僅是語言傳遞,更是以語言為紐帶促進跨文化交流。未來,她將繼續引入更多文化載體,使漢語課堂成為文化交流的窗口。

周瑞媛身著漢服,以“中國舞”為主題,向學生們介紹了中國舞基本動作的相關詞匯。著漢家衣裳,興禮儀之邦。她系統而生動地講解了中國舞的四大基礎動作——“開”“合”“抖”“繞”,不僅介紹了每個動詞的中文字意,還逐一闡釋了每個動作的美學特征身體要領。

引入語法點時,她從“扇子是打開的還是合上的”問題出發,重點介紹了“A還是B”結構,從跨文化視角出發舉例子,在幫助學生了解漢語語法的同時,還講解了“舞龍”“舞獅”等中國傳統民俗活動和“故宮”“長城”等名勝古跡,在傳授漢語知識的同時傳播中華文化。當學生學會用“A還是B”句型提問時,教室里響起生澀卻真誠的中文對話,她也深深感受到了語言作為溝通橋梁的力量,那種跨越文化鴻溝的共鳴讓她格外感動。

林星雨為學生帶來了一堂中國香囊制作文化課。她首先展示了茉莉、薰衣草、艾草等香材,引導學生學習相關中文詞匯。

在語言教學環節,學生通過“這是……”和“祝你……”兩個句式進行練習,如“這是茉莉花”、“祝你健康”,用中文表達實物和祝福。

香囊制作環節氣氛活躍,學生將香料裝入綢袋、系緊裝飾,并根據喜好調配配方。一位老奶奶特意配制安神香囊送給失眠朋友,一對情侶合作繡下姓名首字母,體現了情誼與創意。

隨著香囊完成,教室充滿香氣與喜悅,學生用中文互相展示和祝福。這些香囊不僅散發天然芬芳,也承載了跨文化的交流與心意。整堂課通過手作體驗,自然傳遞了中國傳統生活智慧。

(合影)

布杰約維采孔子課堂

羅飄首先圍繞“竹”展開教學,先帶領學生掌握“竹子”“竹扇”“竹條”等基礎詞匯。課堂上,她結合手中的竹條、竹扇實物,用簡潔通俗的漢語搭配形象的肢體動作,向學生科普竹編相關知識,著重強調“竹編是珍貴的中國傳統手藝”。在后續的實踐操作環節中,她為學生分發竹條,手把手指導竹扇編制,成功實現語言學習與手工體驗的深度融合。

顧琦以《到李老師家做客》為教學情境,具體講解了兩段課文中的生詞及語法點,還向學生細致介紹了包餃子的完整流程。針對“主語+時間+才/就+動詞”,她結合生活場景拆解規則——用具體例子清晰呈現“才”表動作過晚、“就”表動作過早的用法,讓枯燥的語法知識變得直觀易懂。在講解“啤酒”一詞時,她特意關聯當地特色,提及布杰約維采正是百威啤酒的故鄉,讓課堂互動更具親切感。

梁旖以“中秋節與四季”為主題,將語言教學與文化傳播相融合。課堂伊始,她用歡快的歌曲《我的朋友在哪里》導入,以熟悉旋律拉近距離,營造輕松氛圍。隨后從節日話題切入,講解中秋節詞匯與傳統習俗,并通過趣味猜燈謎讓學生在互動中鞏固知識。課程自然過渡到四季主題,教授相關表達后,以“你最喜歡什么季節”引導學生主動運用詞匯,既提升語言能力,也讓課堂成為跨文化交流的溫馨載體。

捷英中學

蔣璽從“我叫…”的自我介紹引入,和學生積極互動問好,課前先復習了漢語的聲母和韻母,之后引入到本節課的主題,“謝謝你”和“不客氣”,她從不同場景設置告訴學生這些短語在生活中如何使用。還以在北京機場落地為情景設置,一步步介紹下飛機的流程,如取行李、打車等,向學生介紹了“機場”“酒店”“地鐵”“公交”等常見詞匯,在PPT上詳細展示了圖片,幫助學生加深記憶,并和學生模擬場景對話,以“你怎么去酒店?”提問,學生踴躍回答“我打車去酒店”“我坐地鐵去酒店”,課堂氛圍活躍。整堂課結構清晰,節奏張弛有度。學生們不僅通過模仿掌握了實用的語句,更在輕松愉快的師生、生生互動中,逐漸放下了對說錯話的畏懼,大膽開口,勇敢表達,充分體現了“在做中學”的先進教學理念,有效地提升了學生的綜合語言運用能力。

楊原原也進行了HSK1第二課的教學,簡單的復習完上一輪詞匯之后,她又教了“寫漢字”“做晚飯”等短語,還教了漢語的輕聲,如“媽媽”的后一個“媽”字、“爸爸”的后一個“爸”字,在漢語里都是輕聲。她巧妙運用教學工具,不僅進行語言點的教學,還讓學生更地道的了解中國,向同學們介紹小紅書這款軟件,并在小紅書上找了在中國留學的外國博主的視頻給學生觀看,這些鮮活、真實的視角極大地激發了學生們對當代中國的好奇與向往,使語言學習超越了課堂,成為一扇窺見真實中國的窗口。她還又給學生復習了“謝謝你”“不用謝”的表達,并在課堂結束時,給學生送去中國帶去的獨特小禮物,學生們隨學隨用,立馬對老師說:“謝謝你!”老師也微笑地說:“不客氣!”這一來一往,不僅完成了教學內容的閉環,更在溫馨愉快的氛圍中,讓語言知識內化為一種自然的交際能力,為這堂課畫上了一個圓滿的句號。

結語:

本次教學實踐,不僅是一次專業的礪煉,更是一次成功的文化交流。它實現了語言學習與文化傳播的有機結合,彰顯了“知行合一”的教育理念,同時也全面展現了同學們在專業知識、教學技能與跨文化溝通能力上的顯著進步與深刻蛻變。

回首來時路,同學們的成長令人動容。昔日青澀的課堂演練,已化為今日講臺上從容自信的風采;曾經對跨文化交際的抽象理解,也在與不同國家學生的真實互動中,沉淀為包容的智慧與深厚的人文關懷。這一點一滴的成長,都清晰地烙印在每一份精心設計的教案、每一次巧妙化解的溝通難題之中。

展望未來,我們滿懷信心與期待。愿這份由海外實踐點燃的火種,能長明于每位同學的心中,引領我們在更廣闊的國際中文教育的舞臺上,繼續做語言的信使、文化的橋梁,將中文的種子播撒到世界更多角落,綻放出更加絢麗的文明交流之花。