陽澄湖西岸,春日尚未開湖,林少駿先生已在此等候多時。他將來訪老師和記者請入貴賓席,將四十余年記憶深刻的往事與經歷娓娓道來,啟迪新時代學子如何成為一名富有家國情懷的對外經貿人才。

林少駿,1955 年生于上海市,曾在上海外國語大學攻讀阿拉伯語專業,1983年從上海對外貿易學院(現上海對外經貿大學)日語系本科畢業。他任蘇州金澄經濟技術研究發展有限公司總經理,是一位勇立潮頭的杰出企業家,曾被評為第六屆中國時代新聞人物,和袁隆平、鐘南山、龍永圖等人被評為和諧中國2009年度十大功勛人物,中央黨校全國新農村十大致富帶頭人。

寒窗苦讀 朝夕必爭實現青年自強

初見林少駿先生,儒雅風范,謙遜隨和。殊不知,四十余年前他的求學經歷就像《送東陽馬生序》中的宋濂一般艱苦。

1955年,祖籍江蘇高郵的林少駿出生于一個普通家庭。70年代,他在安徽鳳陽小崗村一邊插秧放牛,一邊挑燈夜讀。青年林少駿一身韌勁,一心向學。恢復高考后,他成為學校復校后的第一批學生。

憶往昔崢嶸歲月,從虹口的家中到古北路620號,他與記者分享了三件小事。為省下每月15元助學金給患眼疾的父親看病,他節衣縮食,母親每周給他煮7個咸蛋,他常常苦惱中午和晚上兩頓飯,到底先吃蛋黃還是蛋白;每周末回家前,他都會去“掃樓”,撿其他同學扔掉的牙膏皮,賣錢補貼家用;為加強日語語法學習,他在圖書館借閱陳信德的語法書,從日語假名開始,逐字逐句手寫抄錄,足足抄了7月有余。

時代在那一代大學生身上留下了深深烙印,他們都有一個共同的信念:必須刻苦努力,自立自強。“昔日我的同窗時常被人稱道,他們英語相當標準。”同學的刻苦給林少駿帶來深刻影響,也激勵他更加發奮圖強,每天早上4點起床,在路燈下苦讀到早課開始。

一談到青年時期,他總是感慨萬千:“現在條件更好了,大學生要更加珍惜擁有的美好生活,做到立身百行,以學為基,增智長才,厚德明志。當年我們以讀書人身份為榮,畢業后就投身于祖國發展事業,現如今大學生也更要常懷使命感和光榮感,鉚足干勁,乘勢而上。”

長駐國外 全心致力國家對外經貿事業

林少駿畢業后被派往伊拉克進行長駐,兩伊戰爭的炮彈爆炸時,他正在巴士拉前線解救我國被困工程技術人員,也因此受傷致昏迷兩天兩夜,當時大使館已經向他的家屬發出病危通知。他回憶道,“我在長駐伊拉克時‘死’過一次,在那之后就更加清楚自己應該珍惜人生,為國效力。”

三年后,他從戰爭動亂回到和平穩定的環境中。由于工作需要受命赴日長駐,創立辦事處,一開始睡車庫,啃面包就涼水,從北海道到長崎28個都道府縣,走訪數家日本公司。而后通過一步步努力,他成立公司,成功派遣13000多位勞務人員到IT、建筑設計、造船、汽車零配件生產、食品加工、建筑、水產、農業、服裝加工等各行業領域,為國家創造20億元人民幣收益。這些勞務人員代表了我國新一代勞工形象,他們中有許多人通過海外勞務賺到“第一桶金”,回國后又在林少駿的幫助下進行二次創業,為各自的家鄉創造財富。

除了勞務輸出,他的另一項重要工作便是引進先進產品、技術和資源。“從日本新干線的磁懸浮技術,到上海南匯大久保桃、浙江黃瓜、河南洋蔥等等,都是由我牽頭引進到國內的。反過來,我也是第一個把中國八寶粥帶到海外的人。”談起這些了不起的對外經貿事業,他感到十分自豪,“追根溯源,這些事業的成功推進源于母校傳授的過硬本領,以及受到國家的高等教育,我更清楚要把建設國家的使命放在心中、擔在肩上。”

回首當年中日開展某次交流合作時,作為日本首相會面上海市長的翻譯人員,他這樣說道:“那時候沒有翻譯器,我在兩位領導身旁單腿跪地,用一支筆、一本筆記本完成了整場會晤的翻譯。”當被問起為何不坐下時,他答復道,“此次會晤時間很短,若還要去搬凳子坐下,耽誤了中日洽談時間,這對兩方都是一種損失!”正是這樣的一個細節,體現了當時每名中日外事人員友好真誠的合作往來。

滴水不枯,惟以匯汪洋而恒久。“對外經貿工作既要像一名外交官、翻譯工作者一樣精通語言,又要有一顆商人的頭腦,”他告訴記者,“最重要的是要有政治覺悟,我認為這是我國對外經貿人才的基本素養。”

報效祖國 須臾不忘青年人才培養

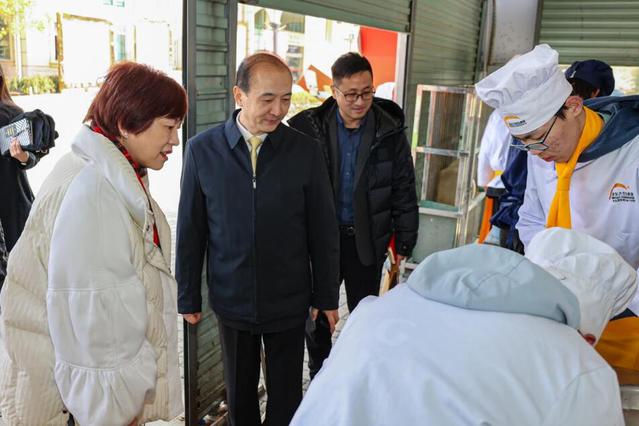

采訪前,林少駿帶母校師生一行參觀了他自己創辦的職業教育學校。早春課間,一群身著廚師服的年輕人朝氣蓬勃地走出教學樓,有師生認出林先生,一路跑著打招呼:“林總好!”他笑著向學生們招招手,像師長,也像親人。

這些年,林少駿始終堅信,勞務輸出的關鍵在教育,授人以魚不如授人以漁。作為國家“走出去”經濟發展戰略的踐行者和現代勞務教育的開拓者,早在2002年,為更好地做優境外勞務輸出工作,他相繼成立幾家公司,以及培訓服務一體化的學習基地——蘇州金澄勞務人才研修中心。2007年,為更好地實施富民工程,解決社會再就業難題,他毅然拿出 100 萬元作為發展勞務的扶貧基金,培養勞務人員職業能力,提高綜合素質,使更多的農民擺脫貧困,走上致富的道路。

林少駿也始終將海外勞務人員的生命安危和個人發展放在心上。2011年,金澄公司派往利比亞的江蘇省勞務工程人員遭遇當地政變,千鈞一發之際,他率領公司緊急啟動救援,順利將相關人員安全無傷亡地撤出到沙特阿拉伯,成為了電影《紅海行動》《戰狼》的原型事件。

而針對部分勞務人員回國后找工作“眼高手低”的情況,他把歸國懂技術、具備一定外語能力的人員招回培訓中心,輔以管理、心理、外語、法律等方面的教育,為他們聯系外資及民營企業,實現再派遣再創業,打造人才資源再利用循環鏈。

曾記得2005年離開政府時,他交還給組織一沓公休單。工作的15年來,他從未停下腳步休息過。一直到今天,他依舊堅守在自己的工作崗位上,為國家教育、國防、經貿等事業孜孜不倦地奮斗,創辦職業教育學校,捐獻土地建設少年國防教育基地,以赤誠之心回饋祖國,培育下一代青年才干。

林少駿勉勵和寄語青年:“或許你們并沒有經歷過我年輕時那般艱苦歲月,現如今,時代重任的接力棒又一次沉甸甸地傳遞給你們,希望你們先要努力學習知識技能,具備真才實學,再時刻提醒自己保持定力,終極目標便是全心全意報效祖國。”改革開放46年,作為對外經貿工作者的林少駿,始終將國家利益擺在首位,常常犧牲個人利益,但他認為一切都是值得的。

策劃:SUIBE海鷗通訊社

采訪:李蕙蘭 李佳璐

攝影:李蕙蘭

排版:李蕙蘭

編輯:李佳璐

責編:施暉

(部分圖源網絡)