為深入學習貫徹二十大精神,國際商務外語學院、國際商務外語學院MTI教育中心精心策劃了 “翻譯與國際傳播名家講堂”,活動緊扣“譯時代旋律,傳中國聲音”的主題,將邀請翻譯與國際傳播領域的知名專家學者為我校師生舉辦講座,旨在展示進入新時代我國翻譯界在國際傳播與對外翻譯領域的最新學術成果,以推動我院外語學科建設服務國家戰略的能力,幫助師生更好地理解新時代外語學科的新內涵,更好地把握時代脈搏,為講好中國故事做出貢獻。10月18日下午系列講座的首講開講,蘇州大學特聘教授、翻譯學科帶頭人陳大亮教授作了題為“政治用典翻譯的語境關聯與意義重構”的學術報告。院長溫建平出席并致歡迎詞,副院長(掛職)郭義、MTI中心主任吳朋和全院280余名師生聆聽了本次講座。

陳教授的講座以《習近平談治國理政》的用典翻譯為研究對象,在研究原本與譯本的基礎上,通過分析豐富的譯典實例,探討用典翻譯與語境重構的關系,追溯政治用典的翻譯過程,描寫譯者為順應新語境而做出的變通與選擇,總結政治用典的內在規律,為增強中國政治話語的國際傳播能力建言獻策。

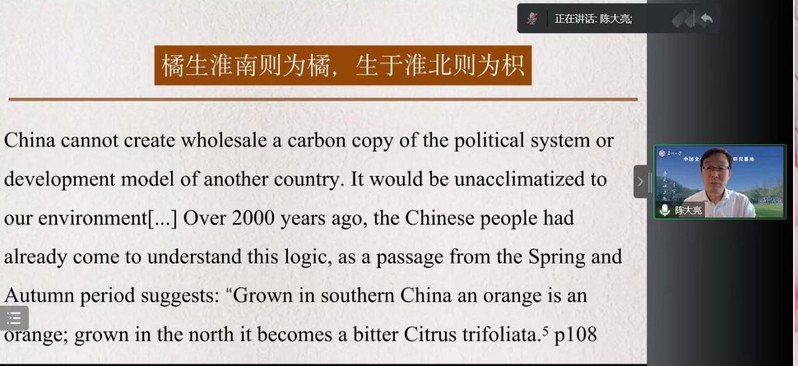

座首先以“橘生淮南則為橘,生淮北則為枳”舉例,講述其在不同語境當中的意義,探討“橘”和“枳”的翻譯。陳教授指出,譯典要順應上下語境,強調在翻譯過程中作者本意與用典人意圖之間的關系、用典的歷時性演變、語境關聯與意義選擇等方面的問題。在新時代背景下,同樣一個詞,其蘊含的內容比原典中更深邃、更寬廣。翻譯時要積極樹立雙贏、多贏、共贏的新理念,摒棄你輸我贏、贏者通吃的舊思維,更不能死搬硬套,須根據情境語境做出適切選擇。

接著,陳教授以《治國理政》中“處江湖之遠則憂其君”的不同譯法,分析總結在不同的交際事件下翻譯語境的交際維度。他提出,用典人會改變原典的意義,推陳出新,進行創造性轉化,創新性發展。用典翻譯重點不在原典的意義,而是用典人的意圖,用典人如果反其意而用之,原典的形式和其中的意象則沒有保留的價值。

最后,陳教授以鄭板橋的《竹石》一詩作為總結,通過分析其在《治國理政》中的具體體現,指出外語學習者與研究者也應有這樣的自信,真正做到“千磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風”,將外語與熱愛緊密聯合,作為我們研究終生的事業。

郭義對本次講座做了總結,用典翻譯跨越文本的邊界,是從一個文本旅行到另一個文本,這意味著用典在脫離前文本語境后再次語境化,在互文性的指涉空間里獲得新的生命與意義。陳教授的報告例證詳實豐富,分析鞭辟入里,充滿真知灼見,體現了一位翻譯研究者和翻譯家對政治用典翻譯的深刻思考,用翻譯實例說明了中國優秀傳統文化對理解當代中國、助力中國走向世界的重要作用。

近年來,國際商務外語學院以本科生和研究生教學改革為契機,以課程思政建設為抓手,大力推進《習近平談治國理政》“三進”工作的探索,取得了一系列可喜成績。“翻譯與國際傳播名家講壇”系列講座的舉辦,體現了我校外語學科對“增強中華文明傳播力影響力,堅守中華文化立場”的思考以及對如何“講好中國故事、傳播好中國聲音”的積極探索。

專家簡介:

陳大亮,博士,蘇州大學特聘教授,博士生導師,翻譯學科帶頭人,江蘇省高校重點研究基地主任,中國英漢語比較研究會典籍英譯專業委員會常務理事,中央編譯局國家高端智庫重點研究方向核心團隊成員。研究興趣包括中國翻譯理論、西方翻譯理論、中西譯論比較與會通、翻譯批評、中國文學譯介與傳播、中央文獻翻譯、翻譯類型學、翻譯詩學、翻譯哲學、典籍英譯、術語翻譯,等等。發表論文50余篇,出版譯著10多部,主持國家社科基金項目2項,主持完成省部級項目8項;獲得教育部第八屆高校科學優秀成果二等獎,省哲學社會科學優秀成果二等獎1項、三等獎2項。參加2018年全國“兩會”文件翻譯,組織并翻譯《政府工作報告輔導讀本》、《中國共產黨黨史》、《中國特色社會主義理論體系探源》、《馬克思主義與中國特色社會主義》、《世界人權保障的中國方案》等重要政治文獻的外譯。